先日、ショールを編んでいたら最後に「糸かけ細編み目」が出てきました。

糸かけ細編み目・・・

???

やり方をみると、やったことがあるような気もするしないような気もする。

初めて知った気もする。

完全に知らなかった!とは言えずなんとも曖昧なすっきりしない気持ちになりました。

ショールの編み図には「糸かけ細編み目」のやり方も載っていたのでそのまま参考にして終わらせることができました。

そのアイテムを編むのに必要な編み目記号の説明はたいてい一緒に掲載されていることが多いので、あえて編み目記号に特化した本を敢えて持たなくてもいいかなと思っており、特に必要性は感じていませんでした。

が、実際に見てみるといろいろな観点から1冊あってもいいなと感じました。

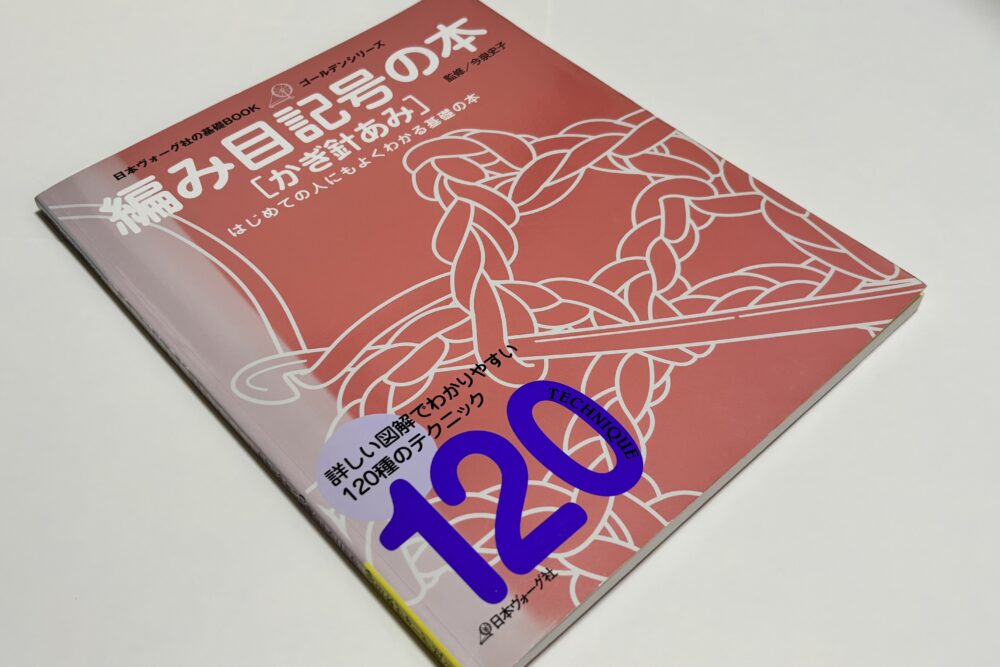

「編み目記号の本[かぎ針あみ]」

ふと細編みって何種類くらいあるんだろうと思ったのもあって、編み目記号に詳しい本が何かあったかなと本棚を見ていたらを発見。

「編み目記号の本[かぎ針あみ]」

こちらはヴォーグ学園に通っていた際にかぎ針編み資格取得講座の教材として購入したもの。

受講中はテキストと先生の実演で行うことがほとんどでこの本を使うことがなく、買う必要があったのか少し疑問に思っており、そのうち荷物を減らしたいのもあって持っていくこともやめたのでした。

で、今あらためて中をパラパラめくってみたところ、

すごくいい!となりました。

頻繁に出てこないから忘れがち、その度にやり方を見返すものについてまとめておいたら便利だなと思って1つの記事にまとめていこうと前々回にこちらの記事をアップしたのですが、

こちらで紹介した鎖編みがほどける件についてもこちらの本には載っていました。

今後は編み目記号につまずくことがあればこちらの本が心強い味方になります。

ちなみに細編みのバリエーションとして11種類掲載されていました。

選ぶときのポイント

あれはどこに書いてあったっけ?など検索性から見ても、編み目記号の本は何冊もあるよりは、1冊でだいたいのことが網羅できるに越したことはありません。

- 種類が多い

- 図解がわかりやすく見やすい

- 完成後の実物写真がある(写真が鮮明な場合に限る)

このあたりを基準にして選べば、長く愛用できる本に出会えると思います。

私はヴォーグ学園で学んでいたこともあり、パッと見て頭に入りやすい、見やすいなと思うものは日本ヴォーグ社の本のことが多いです。

どんな環境で編み物をしてきたかも影響してくるかもしれません。

実際に本屋で手に取って比べたり、電子書籍のサンプルを見るのも大事ですね。

今買うなら「新装版 かぎ針編みの編み目記号」

編み目記号に特化した本を探してみたところ、「新装版 かぎ針編みの編み目記号」が目に留まりました。

Kindleのサンプルページをダウンロードしてどんな感じか見てみました。

「編み目記号の本[かぎ針あみ]」と同じ日本ヴォーグ社の本なので、図解の見やすさなどは変わらず。

目次を見るとグループ分けが変わっていましたが、掲載されている編み目記号はコードを含めざっと数えて100種以上と変わりがないように思いました。

「編み目記号の本[かぎ針あみ]」と簡単に比べてみました。

増えている点

- ボタンホール・ボタンループ

- ビーズ編み

がの項目が新たにあり

- 編み込み模様の種類

が増えています。

構成が少し変わっている点もある

例えば長編みの2段めの説明ですが、

「編み目記号の本[かぎ針あみ]」

1段めのあとに2段めの説明が続いており丸1ページで説明。

「新装版かぎ針編みの編み目記号」

細編み、中長編み、長編みなどなど「基本の編み目」としてそれぞれ1段めの説明をしたあとで、2段めの説明を別ページでしている。

といった違いがありました。

こちらに関しては、ページ間を移動するよりは1ページで完結できた方が便利かなと多います。

とても便利になっている点も

「新装版かぎ針編みの編み目記号」は各項目に二次元バーコードがあり読み取ると動画に飛べるようになっています。

実際に手を動かしているところを見れるとよりわかりやすく理解が深まります。

検索する手間が省けすぐに確認できるのはとても便利です!

棒針編み版もありました

棒針編みの編み目記号に特化した本は持っていなかったので、こちらを注文しました。

まとめ

今回は編み目記号に特化した本をご紹介しました。

基本的な編み目記号ばかりではなく、なかなか見かけない編み目記号も載っていてその豊富さに編み物の奥深さを感じます。

編み物歴が長くなってくると開くことが少なくなってくるタイプの本ではありますが、掲載されている種類が多くこれを開けば解決に繋がる!と思えるので持っておけば安心な本です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

![編み目記号の本(かぎ針あみ) はじめての人にもよくわかる基礎の本 (日本ヴォーグ社の基礎book) [ 今泉史子 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5896/9784529045896.jpg?_ex=128x128)

コメント